laut.de-Kritik

Die Generalüberholung des Crossover.

Review von Gil BielerNatürlich haben Converge den Metalcore nicht erfunden. Metal und Hardcore-Punk haben sich schon seit Mitte der Achtziger immer wieder gegenseitig angerempelt und angerotzt. Crossover hieß das zunächst, später dann 'Metallic Hardcore' und noch anders, die Ausprägung in die eine oder andere Richtung variierte stetig. Aber die Jungs aus Boston in Massachusetts haben diesem Stilmix mit ihrem vierten Album ein solch massives Upgrade verpasst, dass wir eigentlich von einer Generalüberholung sprechen sollten. "Jane Doe" ist ein völlig neues Biest.

Musikalisch härter. Kompositorisch komplexer. Lyrisch anspruchsvoller. Vor allem: so verflucht intensiv, dass es den Stresslevel der Hörerschaft für Tage in ungesunde Höhen schießt. Auf wirklich jeder Achse gelang Converge 2001 ein Quantensprung, der nicht nur die eigenen Vorgängerwerke, sondern auch das Gros der Mitstreiter blass aussehen lässt.

Bleich um die Nase wurde auch der Rezensent, als er dieses Album halbstark unvorbereitet auf die Ohren bekam. Ich erinnere mich noch gut, wie ich jeweils bei "Heaven In Her Arms" das Handtuch werfen musste. Track acht von zwölf, immerhin. Die musikalische Dauerabreibung wäre ja noch gegangen, aber wie Jacob Bannon sich hier die Seele aus dem Leib kotzt, trifft er eine Tonart, die mir heute noch einfährt wie eiskalte Messerstiche. Dagegen half kein noch ausgeklügelter Antischock im Discman.

Es gibt zahllose Gründe dafür, dass "Jane Doe" ein Meilenstein geworden ist. Einfach alles kam hier zusammen, ob geplant oder nicht, der berühmte lightning in a bottle. Versuchen wir dennoch eine Aufdröslung. Ein wesentlicher Faktor der Magie besteht sicher darin, dass die Band hier zum ersten Mal in jenem Line-up berserkert, das (quasi) bis heute Bestand hat. Nach einigem personellen Hin und Her fand die 1990 gegründete Combo bei diesen Sessions zu ihrer definitiven und durchschlagendsten Form.

Darauf gewettet hätten wohl die wenigsten, schließlich war die Rhythmussektion mit Drummer Ben Koller und Bassist Nate Newton eher frisch dazugestoßen. Doch die beiden trugen sowohl immenses Talent (Stichwort: Kollers Drumcam-Videos) als auch belebende Impulse in den Proberaum. Das brachte selbst den selbsterklärten Kontrollfreak und Hauptsongwriter, Gitarrist Kurt Ballou, dazu, die Zügel etwas aus der Hand zu geben. Shouter Jacob Bannon erinnert sich in einem Interview mit dem Decibel-Magazin an diese neue Dynamik: "Beide brachten eine neue Energie in alles ein, und ich bin ihnen immer noch dankbar dafür. Für Converge war es das erste Mal, dass die ganze Band – oder vier von uns – sich in den Schreibprozess einbrachten."

Der Einschub macht es deutlich: Der zweite Gitarrist, Aaron Dalbec, war nicht mehr mit ganzem Herzen bei der Sache. Kurz nach den Aufnahmen legten ihm seine Kollegen dann auch nahe, sich künftig komplett auf Bane, sein zweites musikalisches Baby, zu konzentrieren. Aus einem Quintett wurde so ein Quartett, doch dieses sei während der "Jane Doe"-Sessions nur enger zusammengeschweißt worden, sagt auch Ballou.

Ein anderer wesentlicher Faktor der Magie: die Soundqualität. Wer heute nach einem Produzenten sucht, der Struktur aus noch so rohen Krachsalven herausmeißeln kann, landet zwangsläufig bei Kurt Ballou. In seinen GodCity Studios verhilft er zahllosen Gleichgesinnten zum richtigen Sound, von All Pigs Must Die über Baptists bis hin zu High On Fire. Seine Hörner stieß er aber bei den Aufnahmen zu "Jane Doe" ab, während derer er Co-Produzent Matthew Ellard genau auf die Finger schaute. Das Album klingt ungehobelt, chaotisch, dennoch kompakt, wie eine geschlossene Faust, die unaufhörlich auf die Hörerschaft eindrischt.

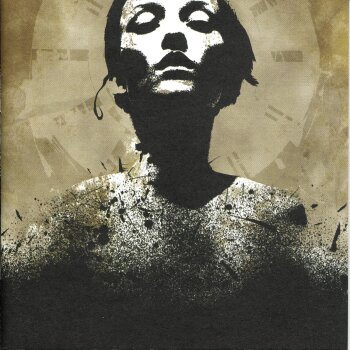

Die oberste Maxime war auf "Jane Doe" simpel: alle Lautstärke-Regler bis zur Schmerzgrenze aufdrehen, den Metal-Einschlag gleich mit. Dass dies der HC-Szene nicht passen würde, nahmen die Ostküstenkrawalleure an und mehr als willig in Kauf. Selbst die halbmelodischen Songs prägt eine bisweilen überfordernde Intensität. Doch sie trafen den Zeitgeist: Wer zur Jahrtausendwende genug hatte vom Prolo-HC und vom Nu-Metal-Hype, wer nach authentischer, harter Gitarrenmusik lechzte, fand sich irgendwann im Schoß dieser namenlosen, so abgelöscht vom Cover blickenden "Jane Doe" wieder.

Ja, Himmelherrgott, die Musik. Sollen wir? Wahrscheinlich schon, denn die pauschale Abhandlung als eine In-die-Fresse-Packung wird den Songs nur leidlich gerecht. So sehr Converge hier auch klingen wie ein tollwütiger Straßenköter, der einem aus fünf Zentimeter Distanz in die Visage kläfft, so sehr hat dann doch jeder Song einen eigenständigen Charakter.

Die erste drei Songs werden freilich oft als Paket genannt: "Concubine" ist eine nur 1:19 Minuten anhaltende Vollbedienung. Schräge Rhythmen, schräge Riffs, Blast-Salven von Drum-Derwisch Koller, dazu der giftspeiende Jacob Bannon: Im Booklet finden sich geschliffene Zeilen, mit denen er sich einer nicht näher benannten Gegenüber offenbaren möchte, doch effektiv herausgequetscht bekommt er nur die Zeilen: "You stay gold / I'll stay gold", als manisches Mantra stetig wiederholt. Die Überforderung in emotional aufgeladenen Situationen, wundervoll eingefangen.

Natürlich, der Kult um "Jane Doe" lebt auch von den Lyrics. Die sind zwar die meiste Zeit ohne Nachschlagewerk kaum zu verstehen, doch Jacob Bannon wob sie in einem losen Konzept um eine vergiftete und schließlich zerbrochene Beziehung. Oder mehrere Beziehungen. Worum es en detail geht, darüber schwieg er sich selbst seinen Bandkollegen gegenüber lange aus. Es sei "viel Negatives passiert" zu jener Zeit, verriet er knapp, und er sei dankbar, dass die Band ihn das lyrische Narrativ des Albums habe kapern lassen.

"Fault And Fracture" erhöht den Noise-Faktor sogar noch, und schlägt so viele Haken, dass selbst ein Mike Tyson in Not geriete. Auch die kurze Gitarrenmelodie, die Ballou hier einsprenkelt, bleibt sofort im Ohr hängen, weil sie einfach sitzt wie ein Widerhaken. Zum Schluss versteigt sich die Band in einen wilden Steigerungslauf, der nach oben schlicht keinen Raum mehr lässt. Heftig.

Das folgende "Distance And Meaning" kommt eine Rille gemäßigter daher, wenngleich immer noch im Hochtempo-Bereich. Die Band erinnert teilweise, etwa wegen der verfremdeten Stimme, an Refused. Für diesen Track hat Ballou auch Material seines Seitenprojekts Huguenots verwendet.

Nachdem auch dieser Angriff auf die Lauscher ausgefadet ist, hauen Converge erstmals einen langsameren Gang rein. Auf "Hell To Pay" dominieren entspannte Gitarrenklänge, dazu rollt Newt Natans Bass schön in den Vordergrund. Doch natürlich kann keiner der Beteiligten die Füße (und Finger) über die ganze viereinhalb-minütige Spielzeit stillhalten, was sich in dezenten Drum-Fills, aber auch schräg getakteten Krach-Ausbrüchen entlädt. Im Prinzip nehmen Converge hier all die Stärken des Albums "One Of Us Is The Killer" von The Dillinger Escape Plan vorweg.

"Homewrecker" ist eine Giftschleuder von einem Song, wenngleich er in seiner Struktur – dank verhältnismäßig geradeaus zockenden Gitarrenriffs – zu den leichter bekömmlichen Songs zählt. Bane hätten ihre Freude daran gehabt. Aber bitte nicht täuschen lassen: Wie verzweifelt Jacob Bannon hier "No love, no hope" kreischt, sticht bitter ins Herz.

"The Broken Vow" lässt mit den ersten richtigen Gesangsmelodien aufhorchen, die der vertonte Tobsuchtsanfall "Bitter And Then Some" aber gleich wieder in Trümmer legt. Selten gab ein Songtitel eine so akkurate Vorahnung davon, was einen musikalisch erwartet. Ein Glück, ist diese Abreibung nach knapp einer Minute überstanden.

Die mit zahlreichen Tempo- und Riffwechseln aufwartende Abrissbirne "Heaven In Her Arms" zählt mit vier Minuten Laufzeit dann zu den längeren Stücken. Und wie bereits erwähnt, die vor Schmerz zerfressenen Schreie von Jacob Bannon sind bis heute nur schwerlich zu ertragen. Definitiv einer der intensivsten Songs der Platte.

Er habe manche seiner Vocals allein auf einer abgedunkelten Bühne im Fort-Apache-Studio eingesungen, die für Livesessions hergerichtet worden sei, erinnert sich der Frontmann im Gespräch mit Loudersound an die spooky Atmoshpäre. "Es war ein schräges Gefühl, in diesem stockdunklen Raum zu stehen, ganz allein. Aber es war auch passend für das Material."

Die beiden Phoenix-Tracks bilden einen kompositorischen Doppelschlag: Während der erste mit langsamem Tempo – endlich – wieder eine Verschnaufpause bietet, gehört der zweite zu den experimentellsten Momenten von "Jane Doe": 42 Sekunden lang nur Geschrei und irre Drumsalven. Dass er Kurt Ballou dazu überreden konnte, hatte Schlagzeuger Ben Koller selbst überrascht. Daran zeigt sich aber auch, wie viel Respekt sich der Neuzugang auf Anhieb erspielt hat.

Für den Schlussakkord sparen sich Converge gleich zwei besonders heavy Brocken auf. "Thaw" bringt einmal mehr wilde Stakkato-Riffs, langgezogene Schreie, heavy Breakdown-Grooves und in der zweiten Hälfte auch so etwas wie Noise-Jazz-Momente zusammen. Aber die Krone setzt diesem Höllenritt von einem Album erst der emotional aufgeladene, epische Titeltrack auf: Converge beweisen hier, dass sie auch im langsamen Tempo und auf über elf Minuten einen Spannungsbogen aufrechterhalten können. Der Track hat weniger Breaks als gewöhnlich, macht dies aber mit einem umso intensiveren Stimmungsaufbau wett.

Wer am Ende mit einem Halleffekt in die Stille entlassen wird, braucht erst einmal einen Moment, um sich wieder zu berappeln - und genau dann muss der Terrorismus die Welt in ihren Grundpfeilern erschüttern.

In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.

![Converge - Jane Doe [Full Album]](https://i.ytimg.com/vi/gU1bdx8nwZk/mqdefault.jpg)

8 Kommentare mit 10 Antworten

Dieses Album rettet die Ehre des gesamten Metalcore-Genres. Völlig bahnbrechend und fast dem gesamten Mehr-Vom-Selbem-Material der Konkurrenz seit jeher überlegen.

Korrekte Wahl.

Diese Platte bildet zusammen mit The Dillinger Escape Plan "Calculating Infinity" und Blood Brothers "Burn, Piano Island, Burn" das magische Dreieck der goldenen Phase des EpileptiCore und zwar mit einer Strahlkraft sowie Intensität, die weder sämtliche Genretrittbrettfahrer noch die drei Bands selbst jemals wieder erreicht haben...

...wobei ich ja dem insgesamt verträglicheren "You fail me" emotional bis heute etwas näher stehe, bzw. dieses sich eher mit meiner mittlerweile zumeist vorherrschenden "ausgeglicheneren Stimmung" deckt.

Bin ich nie mit warm geworden, ist mir zu stressig.

Idee für einen Grindcore-Meilenstein: Discordance Axis

Wie denn?! Seit sich alle hier zu fein geworden sind um sich vorher mal ordentlich einen abzuwaxen ist der Grind bei laut.de toder als intro.

Wer hatte das Cover als Ava?

In der uraltvorderen Zeit?

Bitte auflösen wer das war.

Ich komme nicht drauf, bin aber sicher, schon öfters von diesem muppet gelesen oder gar mit ihm interagiert zu haben und bin zu faul zum suchen. Und abgesehen von dir, olsen und torqui sind hier inzwischen wahrscheinlich nicht mal mehr eine Hand voll muppets der ersten Generation noch (so) regelmäßig (wenn auch selten) unterwegs wie ihr, nehme ich an.

Para selbst, oder?

eher himse. was habe ich gewonnen?

Nach altvorderem Gebot kontinuierlicher Selbstreferenz als muppet könnte CAPSi richtig liegen, ich hatte bei der Beantwortung der Frage eindeutig zu sehr Para den Mensch statt Para den Andro... ähm, muppet im Kopf, mensch sehe es mir nach.

SuicideKing, falls sich an den wer erinnert, hatte auf jeden Fall eine nach eigenen Vorstellungen optimierte Jane Doe als Ava.

Ne, ich kenne das Album gar nicht.

Könnte Scarface_xyz(Buchstabenfolge) oder Scumsurfer gewesen sein. Bin aber unsure.

https://www.laut.de/User/SuicideKing-773

ndanken

War es nicht noch jemand anderes? Wie dem auch sei, ich verwehre mich entschieden gegen die Unterstellung, ich sei hier noch anwesend.

Letzter Kommentar zu Arkaea. Tragisch

passt nicht ganz, aber vielleicht doch; deafheaven werfen mit ihren frühen Werken ähnliches Pfund in den Ring. Aber irgendwie auch anders; hinter der Gröhl und Gitarrenwand Orgie laufen schöne Melodien durch den Äther.